Meditieren mit dem Smartphone – Das Spiel „Hokus“ als mentale Herausforderung

Das Wesen einer guten Meditationstechnik ist es, dass sie uns einläd – die sanfte Variante – auffordert – dasselbe mit mehr Nachdruck – oder zwingt – numehr unausweichlich – die eigene Komfortzone zu verlassen. Je früher im Leben und je häufiger wir dies praktizieren und je weiter uns diese Übung hinausführt, um so nachhaltiger wird das Ergebnis sein.

Und um so weniger laufen wir Gefahr, an dem uns eben geschenken Leben mit all seinen Erscheinungen festzuhalten. Oftmal erstreckt sich der Drang zu klammern ja bei Weitem nicht nur auf liebgewonnene Menschen – wobei stets zu fragen wäre, worin das Liebgewonnensein besteht. Folgte es nämlich einer unschuldigen Reinheit, also unbedingter Liebe, wäre da nicht dieser Unterton des Angehaftetseins. Aber das ist ein anderes Thema.

Der Drang kann sich außer auf Menschen eben auch auf Dinge, Wahrnehmungen oder gar Situationen beziehen. Aber egal, ob uns eine Person Halt gibt, eine Sinneswahrnehmung eine schöne Erinnerung hervorzaubert oder ein Vorgang uns Sicherheit vorgaukelt, immer ist es die Bewusstheit, die uns ein und denselben Umstand jeweils unfrei oder erlöst erleben lässt.

Um es noch deutlicher zu machen: Nichts ist gegen ein sexuelles Begehren, eine Lieblingsspeise oder ein eingeübtes Handlungsmuster einzuwenden – solange es innerlich selbstbestimmt und äußerlich ungezwungen geschieht.

Diese Ungezwungenheit nun ist in vielen heiligen Traditionen im Fokus des Einübens. In einer überwiegend dem Denken und der Vernunft, also den Funktionsmechanismen des gewöhnlichen Geistes verschriebenen Gesellschaft kann es daher hilfreich sein, dieses Üben von dort her anzugehen. Es gilt, gewohnte Denkmuster wahrzunehmen, ihre Beschaffenheit und Funktionsweise zu identifizieren und ihnen auf die Waagschale des natürlichen Ausgleichs ein Gegengewicht zu legen.

Es kann sich dabei um vielerlei handeln. Immer aber geht es darum, scheinbar unumstößliche Voraussetzungen zu hinterfragen, feststehende Regeln auf den Prüfstand zu stellen und akzeptierte Ergebnisse des Zusammenwirkens beider wieder in die Schwebe der vagen Möglichkeit zu versetzen.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn das, was wir Zeit nennen, gar nicht wirklich wäre, und somit die ordnungsgemäße Abfolge von Ursache und Wirkung sich als willkürliches Phantasiegebilde entpuppte? Was würde es mit uns machen, wenn wir annähmen, dass es so etwas wie eine isolierte Persönlichkeit gar nicht gäbe und alle darauf aufbauenden Folgen im Umgang mit uns selber und Anderen bedeutungslos wären? Wie würden wir mit der Welt in Kontakt treten, wenn wir erführen, dass sie einem Traum gleich nur eine unglaublich vielfältige Illusion wäre?

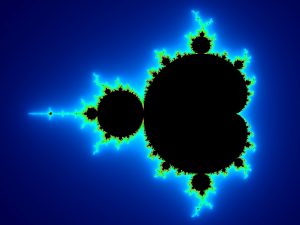

Das, was zunächst vielleicht abwegig klingen mag, gehört in der Wissenschaft schon lange zum nützlichen Handwerkszeug. Immer wieder werden in der Theoriefindung Annahmen getätigt, die das Bewährte auf den Kopf stellen. Darauf aufbauend kann erstens die Welt neu gedacht werden und zweitens wird eine neue Perspektive ermöglicht. Als hervorragendes Beispiel sei hier stellvertretend die sog. Mandelbrotmenge genannt. Sie ist das optisch sichtbare Ergebnis eines sich wiederholenden Rechenprozesses innerhalb einer „unmöglichen“ Zahlenmenge. Dafür, dass das Ganze auf etwas Inexistentem aufbaut, finde ich, hat es doch eine erstaunliche Ausprägung und vor allem eine unerwartete Schönheit.

Aber auch die darstellende und bildende Kunst, sowie die Musik ermöglichen es immer wieder, die vertraute Ordnung zu verlassen und sich auf das Abseitige einzulassen.

Insbesondere die Bilder des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher, kurz: M. C. Escher, schaffen fantastische Gelegenheiten, die drei Dimensionen unserer räumlichen Aktualität neu zu erfahren. Die Lithografie „Wasserfall“ (nl. Waterval) aus dem Jahre 1961 verdeutlicht sehr schön, was es heißt „um die Ecke zu denken“.

Da erscheint vor terassenartig angelegten Gärten eine Wassermühle, die ihre Energie aus dem ewigen Fluss herabstürzenden Nasses zu gewinnen scheint. Folgt man dem um vier Ecken geleiteten, durch Steinwände eingefassten Kanal, verrennt sich das Auge jedoch bald und erkennt die dargestellte Unmöglichkeit. Die Verwirrung ist Produkt eines Kniffes bei der Anlage der zweidimensionalen Grafik. Macht man sich die Mühe und betrachtet einzelne Bereiche getrennt vom Rest, so wir man feststellen, dass diese „Ereignis-Inseln“ für sich genommen durchaus sinnvoll erscheinen. Erst der Gesamtzusammenhang lässt das Realitätgerüst jäh zusammenbrechen.

Diese Tatsache war Junus Ayyildiz und seinen Mitstreitern von der Firma Gamebra Herausforderung genug, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergaben, einmal konsequent bis zum Ende durchzudeklinieren. So programmierten sie eine App daraus: Hocus.

Die Benutzer werden Stück für Stück an die Eigenheiten einer komplexen Geometrie nach dem Vorbild des sog. Penrose-Dreiecks herangeführt, indem sie aufgefordert sind, einen kleinen, roten Würfel durch ein von Level zu Level stetig komplizierter werdendes Labyrinth zu bewegen, um ihn letztlich immer in einen Schacht einzulochen.

Dabei stellt sich schnell heraus, dass ein Greifbarwerden praktikabler Lösungen im Sinne verlässlicher Regeln nicht zu erwarten ist. Jede Spielebene erfordert ein individuelles Zuwenden zum Vorgefundenen, ein strukturiertes Probieren, Scheitern und schließlich doch erfolgreiches Beenden.

Diese digitale Knobelei erweist sich als äußerst kurzweilige Meditation, läd ein, den erlernten Denkrahmen konsequent hinter sich zu lassen und in jedem der 100 Level immer wieder von Neuem das Undenkbare zu Denken – und in Handeln umzusetzen. So kann das Verlassen der eigenen Komfortzone auf ganz spielerische Art und Weise ausprobiert werden. Und wer in der Lage ist, den Verstand zu einem Platz in der zweiten Reihe zu überreden, wird schnell bemerken, dass sich soetwas wie ein Gefühl für die richtige Lösung einstellt. Wenn das nicht ein echter Gewinn für das „reale“ Leben ist?!

Das Spiel ist herunterzuladen für iOS und Android: